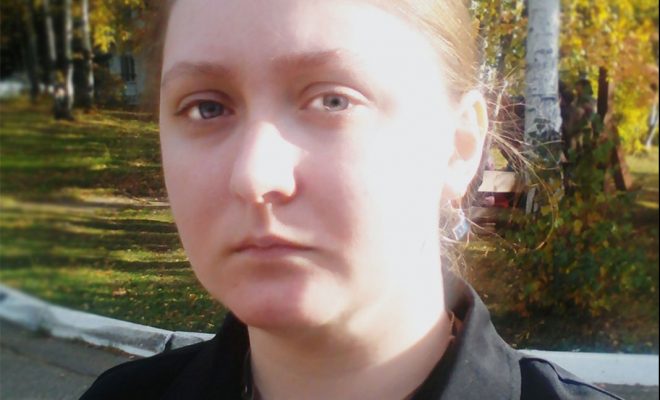

Катерина Гашева

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ИЛИ ПЕСНЯ НЕВИННОСТИ, ОНА ЖЕ — ОПЫТА (роман-рефлексия) 18+. Фрагмент

Книга не пропагандирует употребление наркотиков, психотропных веществ или каких бы то ни было других запрещённых веществ. Автор категорически осуждает производство, распространение, употребление, рекламу и пропаганду запрещённых веществ. Наркотики – это зло!

– Вот этого-то мы и не знаем, – сказал Наставник с тихим сожалением. – Мы знаем только, какие люди нам не нужны.

А. и Б. Стругацкие, «Град обреченный»

Вы разрешили пациенту говорить, а я разрешу ему действовать.

Психолог Якоб Леви Морено

Пролог

«Вот держи, это роза, самая лучшая за лето», – сказала Лариса. Я пожала плечами. Я тогда ничего не смыслила в лете. Лето всегда приходит после весны, после первой, еще майской жары, дождей или даже снега, падающего на буйную, не ожидающую такого, зелень. Лето – это когда можно уже залезть в реку, можно носить совсем легкие платья и широкополую панаму, привезенную из Турции. Лето – это каникулы, пауза перед продолжением жизни, точнее перед подготовкой к ее продолжению.

Готовиться будем долго. Все времена слякоти, тонущих в луже бурых, растерявших яркие краски листьев, зимы и снега, и снова слякоти, набухающих почек, первой мать-и-мачехи, клейкой тополиной зелени.

И только потом ты начинаешь чувствовать, что вот оно. Еще немного и лето откроет двери, и начнется жизнь. а на самом деле начинается что-то совсем другое. Не лето, нет.

Мне никогда не удавалось додумать эту мысль до конца. Путалась, отвлекалась, откладывала на потом.

Вот сейчас я смотрела на розу и думала, что чувствовать лето можно только, если, а точнее, когда оно последнее. Как осень у Шевчука.

А роза цвела. Нет, не так. Роза только собиралась зацветать, она крепко сжимала свой бутон, и загибающиеся краешки лепестков казались острыми как бритва. Тронешь, и сразу кровь. Я налила воды в квадратную вазу бледно-зеленого стекла[1] и поставила на кухонный стол. Я, вообще-то, не люблю розы. Они зазнайки, слишком гордые, чтобы их любить. Но сегодня, сейчас – роза была к месту. Не букет, а вот такая вот одинокая. Единичная. Это потому, что первое июля. И потому, что Лариса.

– Знаешь, я придумала идею на этот год, – Лариса запрыгнула на подоконник, повозилась устраиваясь, задумчиво посмотрела на выпачканные краской пальцы. Поскребла ногтем. – Ты когда-нибудь слышала о системе?

– Системе? – Я понимала, что все равно не угадаю, и прикинулась валенком. – Слышала, конечно. Мне ее Яша недавно переставлял на компьютере. Или это, когда все строем ходят… в форме.

– Почти, – Лариса смотрела в открытое окно. Мой ответ она пропустила мимо ушей. – Только совсем по-другому…

И она рассказала. В своей обычной манере, когда до-последнего непонятно, всерьез она, или прикалывается.

– Ты ведь не любишь хиппи? – Удивилась я, вспомнив недавний разговор про субкультуры.

Лариса замолчала и стала разглядывать меня, как экспонат в музейной витрине. Я тоже молчала. Я гладила розу по зеленому восковому стеблю, аккуратно огибая пальцем шипы. Что-то было не так. Как будто, правда, последнее лето.

Лариса отвернулась к стене.

– Это не имеет значения, – сказала она. – Я уеду на две недели.

А мне ее «система» показалась вдруг отличной мыслью. Мы все станем хиппи, будем жить коммуной. Мир. Дружба. Свободная любовь.

Я еще раз погладила розу.

– Куда это?

– Неохота рассказывать, – Лариса махнула рукой. – Ну, пока.

***

Снова настал день, когда Скворцову все надоело. Не было работы, дома, смысла. Он, кончено, мог забить. Работа найдется, такая, как надо. Дом образуется. Деньги кое-какие и так есть. Но было что-то еще, невысказанное, слепое. Скворцов вынул из тайника кургузый пистолет и взвесил в ладони.

Время как раз подходящее – осень. Самое верное для самоубийства. Не то, когда листья розовые, желтые, алые, фиолетовые, школьницы и студентки собирают букеты и фотографируются на фоне.

Это все еще лето. Бабье, оно же индейское. Потом приходят дожди, холодные затяжные, смывающие яркие краски. Вот тогда и начинается осень без причины и смысла. Некрасивая, почти голая.

Зонты Скворцов всегда мгновенно терял, а потому обходился без. Последний автобус тяжко вздохнул и высадил его на конечной.

Сверху сыпалась серая холодная вода. Скворцов раскурил сигарету, по привычке спрятав от дождя в кулак, нащупал ногами тропу, пролез под трубами и двинул по раскисшему грейдеру мимо черных глухих заборов.

Такие места со времен советского новояза назывались мичуринскими садами. Селекцией здесь, понятно, не занимались. Здесь не жили. В лучшем случае держали огородики, плюс пара-тройка кустов, давно выродившихся малины-крыжовника-смородины, и искренне гордились, если удавалось собрать урожай.

Скворцов шел и машинально представлял, как эта местность выглядит сверху. Неказистые, сляпанные из говна на скорую руку и навсегда хибары, выпотрошенные грядки с кучами гниющей ботвы, хлипкие парники из старых оконных рам, ржавые бочки и прочие емкости с черной стоялой водой. Человека на дороге почти не видно, разве что изредка мелькнет огонек сигареты. И зарево городской засветки на большую половину низкого от туч неба.

Тропы под ногами было не разобрать, зато ощущение, что сзади кто-то идет, сделалось почти материальным. С деревьев медленно и неопасно капала вода. Скворцов прикурил еще одну сигарету и слегка замедлил шаг. Если стая появится, то вон из-за того бетонного выворотня, эпохи так и не построенного социализма.

Собаки не подкачали. Стая раздалась с тропы, пропуская человека, чтобы тут же сомкнуться позади. Теперь будут провожать до самого конца, молча, покорно ожидая подачки. Увидев их впервые несколько месяцев назад, Скворцов испугался. И даже не потому, что встретить в ночном лесу десять-пятнадцать голов собачьего бродяжьего племени – не к добру. Он просто узнал державшуюся чуть поодаль серую, с едва заметными подпалинами суку. Тут все было точно, без шанса ошибки. Именно ее восемь лет назад он положил из бесшумки на границе с Ингушетией. Сука умерла правильно. Завалилась на бок, проскребла по палой хвое ногами, и все. Молчала и сейчас. Только иногда забегала вперед, заглядывала в глаза, отскакивала, замирала, прижимая к груди перебитую лапу. Смотрела без угрозы или укора. Просто чтобы не забывал.

Когда лес поредел, и впереди снова замаячили заборы, собаки отстали. Бродяги не любят открытых пространств.

За спиной ревел и лязгал железными сцепами завод. Работал он, как и положено заводу, безостановочно, а что производил, бог весть.

Скворцов отпер скрипучую калитку и пошел через участок к маленькому, как у дядюшки Тыквы, дому. Внутри не было почти ничего. Старая кровать с пружинной сеткой, печка буржуйка с длинной коленчатой трубой, стол, два стула. Приятель, отдавая ключи, извинялся, что нет электричества. Скворцов махнул рукой.

Ему действительно было безразлично. Особенно теперь, когда все уже решено и нужно только закончить процедуру. Скворцов глянул, как сквозняк колышет трогательную, с овечками и облачками, занавеску, выложил на стол пистолет, выщелкнул обойму, в три движения разобрал. Участия мозгов не требовалось. Руки все делали сами.

Вчера здесь была Лариса.

Когда встретились у института, он сказал, что в садах уже холодно. Ждал, что откажется. Она пожала плечами, отошла к группе куривших однокурсников, о чем-то коротко переговорила с невысокой, почти на голову ниже Скворцова, девушкой. Та кивнула, посмотрела на него и кивнула снова.

– Вот и все, – Лариса улыбнулась и повисла на шее. – С Катей я договорилась, она позвонит бабушке.

– Врешь и не краснеешь?

– А то!

Когда добрались, первым делом Скворцов разжег печь. Черная, она напоминала одноглазого зверя. Блики огня побежали по стенам.

– Чей это дом, я забыла?

– Приятеля.

– Не понимает он ничего… И ты. Тут сейчас здорово. Овечки эти. Я порисую?

И, не дожидаясь ответа вытащила блокнот.

Он сидел и смотрел на пламя, ставшее из рыжего почти белым…

Дальше вспоминать не хотелось. По крыше лупил дождь. Наверное, надо оставить записку. В кармане болталась какая-то бумажка, вот на ней и напишем…

Бумажка оказалась сюрпризом – рукописной телеграммой от Ларисы. Скворцов подсветил себе телефоном: «ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЗПТ ЧИСЛО ДВА ЗПТ ОСНОВА БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ ТЧК ТЕОРИЯ ГЕНИЕВ ПРОВАЛИЛАСЬ ТЧК ЛАРИСА ТЧК».

Он перечитал и рассмеялся.

***

Звонок раздался в начале первого.

– Извини, – сказала Маня. Голос ее уплывал, перемешивался с тресками и шорохами, как обычно и бывает при междугородке. – Извини, что так внезапно. Ты можешь принять велосипедиста из Европы?

– Когда? – Сережа говорил тихо, чтобы не разбудить детей.

Его однокомнатная квартира имела замечательное внутреннее устройство. Высота потолков позволила разместить над комнатой почти полноценный второй этаж, этакие полати с ограждением. Девятилетняя Соня и пятилетний Степашка там не только спали, но и проводили заметную часть активной жизни.

– Должен уже быть, – Маня, похоже, сверилась с часами, – так, сможешь? Только его встретить надо. Он по-русски не говорит.

– Смогу. – Языковой барьер Сережу не взволновал, проблемы с размещением тоже. Жена на работе. – Кстати, не знаешь, кому среди ночи может понадобиться переводчик с немецкого?

– Да кому угодно. Ты встреть его, ладно? Очень выручишь.

Сережа повесил трубку. У него часто останавливались гости. Попадались и импортные. Немцы, австрийцы, англичане. Никаких проблем, уэлкам. Если гостей оказывалось больше одного, Сережа с женой перебирался к детям на верхотуру.

С Невы тянуло тиной и доносился хрип мегафона. Экскурсии «Белые ночи», традиционно начинались раньше, чем сами белые. Ленинград отходил от затянувшейся зимы. Сережа вышел, чиркнул спичкой, прикуривая, огляделся. Высвистал первые такты марсельезы. Улица была пуста в обе стороны. Промелькнул на перекрестке поздний автомобиль, и все. Небо, днем теплое и прозрачное, опять обложили тучи.

И тут он увидел велосипедиста. Тот медленно катил по тротуару вдоль самой стены, останавливался, стучал в окна первого этажа и жалобно звал: «Серьёжа! Серьёжа!»

Глава 1. Белый клык черное ухо

Влад вывернул из подворотни на привычный прогулочный маршрут. Впереди лениво трусило недоразумение, – плод счастливой любви приисковой лайки Вишеры и неизвестного волка, появившийся на свет чуть менее года назад. Поводок провисал и волочился по асфальту. Только что во дворе волкособ (на севере так называли всех метисов) носился взапуски с таксиком из третьего подъезда, молодой серебристой лайкой Дианой и совсем мелким чау-чау, которого дворовые собаководы поначалу приняли за карликового шпица.

Щенка звали Финн. Имя свое он получил за черные подпалины на морде. Влад приволок его домой с сезона в старом драном накомарнике.

Мать взглянула своими подслеповатыми глазами сначала на сына, потом на щенка, увлеченно грызущего сетку.

– О, какой Гек Финн!

Она любила и постоянно перечитывала «Приключения Тома Сойера». Второй роман с теми же героями казался ей сложноватым.

– Как думаешь, большой вырастет?

– Большой? – Рассмеялся Влад, вспомнив поселковую собачью вольницу. – С волка, не меньше.

Через месяц он дико разосрался с матерью, отцом, дедом и вообще людьми. Ушел, забрав с собой гитару и не разобранный с возвращения рюкзак. Сначала думал протусить зиму, не озадачиваясь ни жильем, ни работой, благо, возможность была, но один из доармейских приятелей между третьей и четвертой вспомнил, что их жилконтора никак не может найти дворника. Влад написал заявление, вселился в полуподвал хрущёвки, принял по описи три метлы, скребок, пешню и две алюминиевые лопаты (одна со сломанной ручкой).

Еще двумя неделями позже он возвращался с очередной пьянки сильно за полночь. В темноте у двери дворницкой кто-то тявкнул. Влад нашарил коробок и подсветил себе спичкой. Перед дверью, привязанный к ручке, сидел подросший Финн, молотил по земле хвостом и улыбался: «Ты соскучился, да?».

Телефона в дворницкой, разумеется, не было. Тащиться скандалить за пять остановок к предкам, или паразиту Сашке, единственному человеку, который знал и мог сдать нынешнее Владово обиталище, среди ночи было глупо.

Влад отпер дверь, поделился с волкособом вчерашней булкой и лег спать, благоразумно решив оставить проблемы на утро, которое началось с радостного лая и прыжка когтистыми лапами на грудь.

Обещание, данное матери, начинало сбываться. Весил щенок уже изрядно, а если помножить на постоянно хорошее настроение, пора было задуматься о правильном его воспитании.

По дороге Финн весело скакал рядом, облаял кошку, поиграл с листьями, сожрал какую-то дрянь с газона, намотал поводок на куст шиповника и, пока Влад выпутывался из колючек, вырыл яму, улегся в нее, и сделал вид, что никакой собаки тут нет.

***

– Я не спал, – сказал Сашка и зевнул. – Чего надо?

– Надо позвонить и оставить это, – Влад подтянул за поводок упирающегося щенка. – Зачем ты сдал меня матери?

– Зачем ты убил моего человека, Саид? – Сашка подавил очередной зевок. – Злой ты в армии стал… Эй, хозяйка, дай воды напиться, а то так жрать хочется, что трахнуть некого… И собака. Куда я ее дену?

– Это пес. Его зовут Финн.

– Понял. Ты жрать будешь?

И не дожидаясь ответа, Сашка полез в холодильник.

Финн растянулся на кухонном полу и замолотил хвостом. Сашка хмыкнул, сдвинул щенка ногой и пошел ставить чайник.

– Телефон там, где был, – он махнул рукой в сторону комнаты.

Влад, не глядя, накрутил родительский номер.

– Алло…

– Мама, это Влад. Объясни мне, пожалуйста, какого черта, я прихожу, а тут собака. Что я с ней… с ним, по-твоему, должен делать?

– А мы? – Мать ждала этого разговора и подготовилась. – Ты думаешь, просто так, привез и оставил? А кормить, а гулять с ней. Я и так разрываюсь.

Влад не мог представить, на что отродясь не работающая и почти не участвующая в домашнем хозяйстве мать разрывается, но сразу кидаться в бой не стал, пока оставался хоть призрачный шанс решить дело миром.

– Стой, стой, – запротестовал он. – Вы сами меня в письме просили, привези, дом охранять будет. И чтобы с кровью волчьей. Где-то ты там читала, какие они верные и надежные. Ты же сама…

С кухни поддакнул Финн.

– Ничего такого я никогда не писала! – Лицемерие матери было настолько искренним, что другой на месте Влада усомнился бы в собственной нормальности. – Дед вообще собак ненавидит, как я могла такое написать?

Дальнейший разговор смысла не имел. В детстве Влад удивлялся и обижался, когда мать, сначала говорила одно, а потом с жаром доказывала, что ничего такого не было. Идея, что мать просто врет, пришла много позже, вместе с пониманием, что от своей лжи она ни за что не отступит.

– …сам притащил, сам и… Ты его взвалил, а он на дверь…

Влад положил трубку и вернулся на кухню.

– Есть колбасы какой-нибудь, этого покормить? – Хмуро спросил он Сашку. – А то мне сейчас подробно рассказали про ответственность за тех, кого приручил.

– А ты?

– А я спрашиваю. Есть у тебя этому пожрать чего?

Финн согласно замолотил хвостом по линолеуму. Слово «пожрать» он уже знал.

– А вот, как ни странно, есть, – Сашка усмехнулся, сунулся в морозилку и выволок большой заиндевелый мосол. – Сейчас, кипятком окачу.

Волкособ снова понял и длинной сложной руладой выразил несогласие.

– Забей, так брось. Он полярный, ему твой иней до лампочки.

Сашка обежал кухню глазами и кинул мосол в угол под раковину. Финн взлаял по-взрослому и со всех лап кинулся грызть.

– Ты что, обзавелся тайной собакой? – Спросил Влад, указав подбородком на занятого волкособа.

– Да, нет, – Сашка замялся. – Тут такое, понимаешь, дело…

***

С собаками у Сашки не ладилось с детства. Он отчетливо помнил, как в восемь, кажется, лет угостил ириской веселую, дружелюбную псину. Она преданно заглядывала в глаза, мотала хвостом, и тяпнула за лодыжку, стоило Сашке отвернуться. В средней школе сорвавшаяся с поводка овчарка загнала его в сугроб и продержала там, пока не подоспел запыхавшийся хозяин. Еще несколько лет спустя он чудом спасся от стаи, заскочив в последний момент в троллейбус, и долго смотрел в заляпанное грязью стекло, как цепочка черных силуэтов стелется, не отставая, вдоль пустой обочины.

– У-у, нечисть расплодились! – Тетка на переднем сидении стукнула по стеклу кулаком.

Потом, когда Влад после армии кормил мошку в Заполярье, Сашка вдруг устроился работать ночным сторожем на старое кладбище. Ничего более профильного недоделанному ихтиологу найти просто не удалось. Работа была – не бей лежачего, Сашка вообще не понимал, на кой черт он тут нужен. Но деньги давали. Единственную проблему составляли, опять же, собаки. На кладбище кормилось несколько крупных стай, но они обитали ближе к свалке на другом конце. В старую часть забредала только одна, под водительством огромного пегого кобеля с давно свалявшейся в сосульки шерстью. Обычно Сашка обходил стаю по широкой дуге, но однажды нарвался.

Был поздний вечер, на фонарях город экономил, но Сашка все равно решил срезать. Пса он увидел сразу. Пес торчал между двух склепов и глядел на испуганного парня внимательным желтым взглядом. Не лаял, не рычал, не шевелился. Ждал.

Что было дальше, из памяти выпало. Пришел в себя Сашка только в сторожке и долго отпивался пустым, – баранки доел сменщик, – чаем.

Помог решить собачью проблему один из новых знакомцев – бомж Олег. Однажды постучавшись в сторожку с целью погреться, он так и представился, и всякий раз обижался, когда Сашка пытался опустить приставку «бомж» перед именем, как будто это был, как минимум, рыцарский титул.

Бомжей до этого Сашка вблизи и в естественной, так сказать, среде обитания не видел, но интуиция подсказала, что этот из общего ряда выделяется. Во-первых, он имел глубоко философское мнение по каждому поводу, причем мнения эти складывались в причудливую, но единую и непротиворечивую систему. Во-вторых, никогда не обирал свежие захоронения на предмет цветов, лент и прочего. Еду брал, да. Ну так это и не грех. Умер человек, как не помянуть, Христа ради. В-третьих (и главных), у него был стакан. Замызганная столовская штамповка возникала в руках бомжа мгновенно и бесшумно, как только появлялся намек на бухло.

– Только из него, болезного, пью. Именной он, заслуженный.

Сашка пригляделся и прочел идущую по граням надпись красной краской: «КИпяЧ. О.». Спросить, что имелось в виду изначально, он постеснялся. А бомж выдержал театральную паузу и добил фразой:

– Гигиена, опять же.

Бомж учил Сашку безопасно пить разнообразную бытовую химию, наставлял в кладбищенской мудрости, и, между делом, посоветовал павильончик на ближайшем рынке, где за копейки продавали мясные отходы. Сашка покупал их по дороге домой, и обязательно брал с собой в специальном пакетике, так что, если видел стаю, кидал в их сторону пару костей. В итоге собаки стали относиться к Сашке, ну, наверное, нейтрально. Вожак даже приходил к сторожке и подолгу сидел, глядя в путаницу ветвей над склепами и крестами.

Своей собачьей боязни Сашка жутко стеснялся. Раньше он Владу бы и не рассказал, но минувшей зимой обнаружил, что страх куда-то делся. А привычка осталась, и мослы в морозилке с тех пор не переводились.

– Ясно все с тобой, – Влад зевнул и потянулся так, что табурет жалобно скрипнул, а Финн перестал грызть и удивленно посмотрел на хозяина. – Сотрудник Харона, значит. А молчал чего?

– Да так, – Сашка пожал плечами. – Неудобно было.

– Значит, ихтио… чего-то там свое ты забросил?

– Почему забросил? Нет. Я, к твоему сведению, днями в Стиксе рыбу поймал. Настоящую. Живую.

– Где-где что-что ты поймал?

– Рыбу. В Стиксе, – раздельно, как маленькому, повторил Сашка и дернул себя за рыжую бороду.

Про Стикс ему рассказал все тот же бомж Олег. И в доказательство потащил упирающегося Сашку смотреть.

Сначала Стикс ему не показался. Неряшливая, заросшая дурным малинником яма в окружении могил. В глубине скорее угадывался, чем был виден кусок бетонного короба с черной текучей водой.

– Во! – Бомж Олег вынул из кармана плаща свой именной стакан, сырок, пакет «Блеска» и указал вниз. Сашка встряхнул складной пляжной рюмкой с надписью: «Сухуми-1984» по внешнему кольцу. Бомж разлил, разломил и приглашающе махнул стаканом.

Выпили.

– Ты, это, Санек, ты молодец, что аршином разжился. Человек без него – ноль, тьфу на постном масле. В свой-то тебе, почитай, на каждой тризне нальют. Видят, с уважением человек, понимающий, значит, не шантрапа подзаборная.

Было в речи бомжа что-то драматическое, не фальшь, но театральность на уровне хорошего актера. А может, не это, и не то, просто лет бомжу, при всей его солидности и степенности, было всего на пять-шесть больше, чем самому Сашке.

– Ну что, топаем…

***

С присутствием Финна в дворницкой Влад смирился быстро и незаметно. Впрочем, особого выхода у него не было. Волкособ однозначно признал хозяином его и остро переживал любую разлуку. Всякий раз, когда Влад уходил один, Финн закатывал такой собачий концерт, что любо-дорого. Хорошо, хоть стены толстые, а то бы жители давно заяву накатали. В остальном – претензий к щенку не было. Облаивал кого надо, ел, что давали. К девушкам, иногда посещавшим дворницкую (Какой огромный! А не укусит?), Финн благоволил. Особенно к тем, которые бесстрашно гладили и трепали по морде. Волкособ млел, подвывал и неистово молотил по полу совершенно волчьим хвостом.

А вообще, Финн выбирал девушек сам. Владу собачий выбор даже нравился, хотя системы он уловить не мог.

Когда женатые приятели спрашивали Влада, чего он тормозит, подруг навалом, женись не хочу, Влад объяснял им про Финна, а еще отшучивался: «Мне гадалка нагадала, что умру молодым, зачем моей девушке такие проблемы?».

На самом деле все было глубже.

Давно, еще до армии, ему нередко случалось забегать к дальней, седьмая вода на киселе, родственнице. Мать вспомнила о ней, когда сын-восьмиклассник нахватал пар за четвертную и полугодовую по русскому.

Влад сначала встал на дыбы. К тому моменту он воспринимал в штыки любое материнское предложение. До тройки он и сам в каникулы натянет, нафиг куда-то ходить, с кем-то заниматься? Отчасти это было правдой. Пары появились в табеле не из дремучей языковой некомпетентности или лености, а по не осознанному до конца протесту против тупых диктантов и дебильных тем сочинений.

Дело решила бабушка. По какой-то неизвестной причине она умудрилась ни разу не поссориться с бунтующим подростком.

– Валя? – Спросила она. – А что, сходи. Думаю, получится интересно. Книжку ей заодно передашь.

Про интересно, это была волшебная фраза. Волшебство заключалось в том, что всякий раз действительно получалось интересно. И этот случай исключением не стал.

Курящая старуха Валентина Игоревна поблагодарила за книгу, не стала (чего Влад боялся) пускаться в занудные, назидательные воспоминания о делах давно минувших дней, и вообще…

В ее доме Влад наслаждался свободой, которой никогда не чувствовал в собственном. Занятия языком тоже неожиданно понравились. Особенно способ, предложенный Валентиной Игоревной для написания сочинений.

– Главная радость советского интеллигента, – говорила она, рассыпая папиросные искры, – издеваться над системой так, чтобы никто не догадался, что ты издеваешься. А высший пилотаж – чтобы все всё понимали, а не дое***ся. Вариант номер раз – писать сочинение от лица восторженного идиота…

Когда «пары» были исправлены, а каникулы кончились, Влад продолжал ходить к Валентине Игоревне. Мать эти его визиты почему-то ужасно бесили.

[1] Отсылка к стихотворению Б. Окуджавы «Я пишу исторический роман» (1975), посвященного В. Аксенову.